访谈∣韩羽谈《我读齐白石》2021-07-12

为筹备“会心不远——韩羽读齐白石”展览,展前,北京画院同人特去石家庄拜访韩羽先生,并就《我读齐白石》一书的内容以及齐白石艺术的本质问题进行访谈。韩羽先生严谨而认真地对这些问题进行了书面回答。

采访人:张楠(北京画院理论研究部副研究员、本次展览执行策划)

采访人:张楠(北京画院理论研究部副研究员、本次展览执行策划)

听雨图 韩羽

纸本设色 69x66cm

张楠:您是从何时接触齐白石的作品?您还记得第一次见到齐白石作品时的感受吗?

韩羽:早已忘记了是何时开始见到齐白石作品的,但仍记得令我一见就为之激动的是《他日相呼》,两个小鸡雏,竟然像一面镜子,让衣冠楚楚的人们从中照出了自己,而为之自省自惭。一幅小小花鸟画有着如此之大的震撼力,自古及今,举世无匹。可谓前无古人,至于后来者之有无,只有老天知道了。

他日相呼 齐白石

纸本设色 28.5x17.5cm 荣宝斋藏

张楠:齐白石的画中有哪些最能打动您心弦的呢?

韩羽:不可胜数。有的人画得好,是好得有法说;齐白石画得好,是好得没法说。这是我每读齐白石画作时的必兴之叹。

张楠:我发现您的经历和齐白石的经历有特别多的相似之处,这些经历对您,还有齐白石的艺术会有什么影响?

韩羽:齐白石在农村当过木匠,我在农村干过农活,农村生活的经历,必然地会反映到绘画中,恰好我和齐白石老人都画过“牛”,这表明在农村生活过的人都对牛有着亲切感。他画的是《牧牛图》,有趣的是那个牵牛的孩子的脖子上挂着个铃铛,就因了这铃铛,《牧牛图》一变而成了“亲情图”。我画的是《翘首以待》,那牛正撅着尾巴要拉粪,两个拾粪的小孩子争着挤着举起粪筐抢粪,小孩子也懂得,牛粪在庄稼人心目中可金贵哩。实说了吧,这画实是“夫子自道”。没有小时的农村生活经历,怎能画出这样的画儿?生活是创作的源泉,的确是不刊之论。

牧牛图 齐白石

纸本设色 36×52cm 1952年 私人藏

翘首以代 韩羽

张楠:齐白石的作品中吸取了很多民间艺术如木雕绘画等,而您的戏曲人物也令人感到有民间艺术特色,您能从这方面谈谈吗?

韩羽:民间艺术的特色,最突出的一点就是不按常规出牌,匪夷所思。弯道超车,出人意料,而又一针见血,击中要害,这是土头土脑的大智若愚。是其智可及也,其愚不可及也,白石老人是得其三昧了,我却是似通非通。

龙凤呈祥 韩羽

纸本设色 28.5×28cm

张楠:看您的文章题目,《“半”字大有文章》《“鲁一变,至于道”》《不离画笔?不在画笔》《峰无语而壑有声》《会意何妨片羽》《心中有趣,无往不趣》都非常有趣,又有深意,您是如何起的这些题目?

韩羽:有两句诗(可能是王禹的诗):“万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。”我简化为“峰无语,壑有声”。峰是山顶,壑是山沟,看似“无语”,实则“有声”,用以暗指齐白石的《白菜冬笋》一画的跋语,是言在此而意在彼。

陆游曾说过“功夫在诗外”,意谓作诗的学问,应从诗外去求取,话说得似乎有点偏颇了。不偏的说法应是,功夫既在诗外,也在诗内。忘记是在什么书上看到的了,说诗文之妙处“不离文字,不在文字”,其实作画之妙,何尝又不如此,我仿其意改为:“不离画笔,不在画笔。”

“鲁一变,至于道”,全句为“齐一变,至于鲁,鲁一变,至于道”。出自《论语》,意思是说:齐国的政治和教育一改革,便到了鲁国的水平,鲁国的政治和教育一改革,便进而合于大道了。暗喻齐白石的“衰年变法”是怎样将一幅平庸的画,变为了有趣的画,又怎样将有趣的画,更进而变为逸品,变为绘画经典。

王国维有言:“诗有题而诗亡,词有题而词亡。”是说诗词不必有题,是也?非也?存而不论。但是“画有题则画生”“文有题则文生”,题目之于画与文的关系,打个比喻,好比人的眼睛与眼眉,文、画是眼,题目是眉。眼与眉是相互帮衬,相互发明,而且是此呼彼应,你看:挤眉弄眼,眉来眼去,眉高眼低,眉开眼笑……不“横眉”哪得“竖目”,唯“眉清”才能“目秀”。杨贵妃“芙蓉如面柳如眉”,如若她没了眉,是否能够仍然国色天香,恐怕就要两说了。以眉为喻,是证题目之于文、画的重要性。

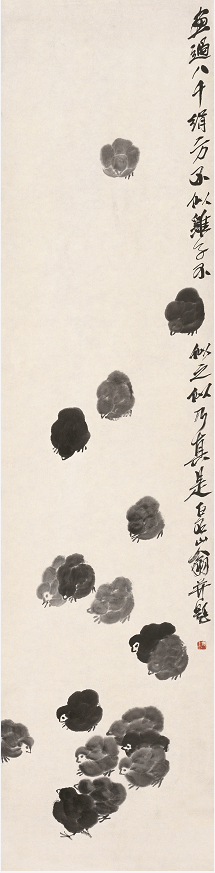

群雏图 齐白石

纸本墨笔 纵137厘米 横33.5厘米 北京画院藏

张楠:您觉得我们应该如何从哲学、美学的角度去看待齐白石艺术的本质呢?

韩羽:哲学和绘画,一个是纯粹的抽象的思维,一个是具象的视觉观赏,根本不是一码事,但是,好的绘画作品中一定少不了哲理。您提到齐白石艺术的“本质”,我立即想起了他的那句名言:“作画,妙在似与不似之间。”看来齐白石艺术的“本质”与他的那句名言,实是一码事,只是表里之分罢了,那就从这句名言说起。使我终于粗解了这句名言的是一个农民的画《玩牌人》,那就再从这幅画说起。

早年我写过一本《信马由缰》,抄录其中一段如下:

平心而论,提到画画,半分利还应算是我的启蒙老师之一。有一天,他说:“你会画关爷、财神,会画玩牌的不?”我说:“画你们玩牌的有啥难的。”我画了四个人围了桌子坐着,手里各自拿着纸牌。他看了看,说:“瞧我的。”拿起笔一会儿画完了,是连续的三幅。第一幅是几个人一齐在撒尿。第二幅是一座房子,窗户里有几个挤聚着的人,手里拿着纸牌。第三幅仍是几个人在撒尿。我看不懂,问是怎么回事。他说:“你没玩过牌,你不知道,玩牌前,一定得先撒尿,一玩起来,谁还有那功夫?散了局,又得撒尿,你想想,憋了一整夜,能不尿?”经他一说,我恍然大悟,原来他画的竟是最要劲的一点——玩牌人的那个“瘾”字,是他启发了我一个绘画中至关重要的问题:如何传神。

这已是八十年前的事儿了,如若我没有写到《信马由缰》一书里,恐怕早已忘得一干二净了。岂料近来偶尔翻出读了读,真真应了《论语》里那句话:温故而知新,竟然从《玩牌人》这画里瞧出了齐白石的“作画,妙在似与不似之间”这句名言。

打从二十世纪五十年代初,就听到过这句话了,知其然,不知其所以然。试把这“作画,妙在似与不似之间”咬文嚼字:“作画”,当然是指以笔描摹了,“似”,就是像,“不似”,就是不像。要想画得像,对于画师来讲并不难,要想画得不像尤其容易,胡涂乱抹就可以了。可是,如要既画得像,又要不像,这个分寸该如何把握?

据资料得知,早于齐白石的董其昌曾说过“太似不得,不似亦不得”。为何“不得”?恽南田说是因了“其似则近俗,不似则离形”。王文治的说法是“似者,践其形也,不似者,副其神也”。

当代画家叶浅予先生也说过关于“似与不似”的话:“‘不似之似’的理论,可以理解为‘具有神似特征的形似’,也可以理解为‘形似之极,妙在传神’。”这又近似“神形兼备”之说了。

王朝闻先生关于“似与不似”的论述是:“既尊重对象,反对轻视自然(‘不似’),又不是被动地受自然对象所约束(‘太似’)”,“从他自己的实践来考察,可知他所主张的‘不似’正是为了‘似’。‘不似’其实是在‘似’的基础之上发展起来的,决不是不准确的‘似是而非,而是比一般的模拟更高级的‘似’”。

令我“朝闻”的王朝闻 韩羽

以上是我所得知的古今画坛先辈的关于“似与不似”的权威论述(可能还有别说,我孤陋寡闻,不得而知了)。论述中一个最关键的问题,就是王文治说的“不似,副其神也”,王朝闻说的“‘不似’,正是为了‘似’”。这两种说法,实质相同。而且都是结论,没有详细阐述。也或许,对他们来说这已不成个问题,不妨“博学而详说之,将以反说约也”。可对我却成了问题,纠缠了数十年,为什么“不似”反而正是为了“似”呢?

再回到开头那句话:“岂料近来偶尔翻出(《信马由缰》)读了读,真真应了《论语》里那句话:温故而知新,竟然从《玩牌人》这画里瞧出了齐白石的‘作画,妙在似与不似之间’这句名言。”换句话说,终于从《玩牌人》一画里找到了“‘不似’,正是为了‘似’”的答案。

且看第一幅“几个人一齐在撒尿”,“撒尿”的架势根本不同于“玩牌”的姿态,当然“不似”了。第二幅“几个挤聚着的人手里拿着纸牌”,一看就知是在玩牌哩,当然是“似”了。第三幅仍是“几个人一齐在撒尿”,又是“不似”了。三幅画中有两幅是“不似”,一幅是“似”,恰正应合了齐白石那句话:“似与不似”。

黑袍武将 韩羽

纸本水墨 28x28cm

如若想从《玩牌人》一画里再看出“‘不似’正是为了‘似’”,就需要先解说一下“玩牌”二字了。“玩牌”是我们山东家乡土话,直白地说,就是“赌博”。因了赌输赢,能逗人上瘾。赌徒一上了牌桌,满脑子里都是一个“赢”字。赢了的还想再玩下一把,继续赢;输了的更想再玩下一把,一心想把输掉了的再赢回来。一把又一把,没完没了了。《聊斋志异·赌符》里面有一段文字,把赌徒的嘴脸描画得可谓惟妙惟肖:“左觑人而右顾己,望穿鬼子之睛;阳示弱而阴用强,费尽罔两之技。门前宾客待,犹恋恋于场头;舍上火烟生,尚眈眈于盆里。”如是之投入,如是之玩命,家中着了火,仍虎视眈眈于盆里的骰子。无怪画《玩牌人》的半分利说:“玩牌前,一定得先撒尿,一玩起来,谁还有那工夫?散了局,又得撒尿,你想想,憋了一整夜,能不尿?”恰是半分利这话,揭示出了“撒尿”和“玩牌”的内在因果关系。正是因了玩牌人上了瘾,才使得玩牌人憋了一整夜的尿。反过来说,正是因了憋着尿顾不上撒,才更显露出了玩牌人的瘾头之大。“瘾头”谓何?痴也,癖也,情之独钟的精神状态也。而玩牌人的这种精神状态,不是直接显示在牌桌上,而是显示在“撒尿”上,这正应了王文治的那句话:“不似,副其神也。”

如若再细审这三幅画。第一幅是“不似”,第二幅是“形似”,第三幅又是“不似”,只有这三幅画合并在一起之后,才能使人感觉出“神似”。也就是说“神似”并不存在于这三幅画的任何一幅之中。存在于何处?实是存在于这三个画幅之间的空当里,也就是齐白石说的“妙在似与不似之间”的那个“间”字里。

对此王朝闻先生有一段 话,可助以阐明此理,他说:“‘妙在似与不似之间’的说法,从欣赏者的角度来考察,它有欣赏心理的依据……我总觉得,欣赏活动所以是有趣的,不只因为欣赏者被动地接受了什么,也因为他可能主动地发现了什么,补充了什么……欣赏者经过了一番不吃力的脑力活动,由可视的形象出发,‘看见了’没有直接出现在画面上却和画面上的形象有密切联系的东西。”那“没有直接出现在画面上”的玩牌人的瘾头(精神状态),不正是从“可视的形象”(撒尿)让欣赏者‘看到了’的么?不正是王朝闻先生所说的“‘不似’,正是为了‘似’”?

就《玩牌人》一画为例,可看出“作画,妙在似与不似之间”是不离画笔,不在画笔。其“妙”之所在,不是让欣赏者被动地去接受,而是主动地去发现,去补充。

又看来,只要“艺术的目的,是要人感觉到事物,而不仅仅是知道事物”(什克洛夫斯基),“作画,妙在似与不似之间”一语,不只适用于绘画,甚至戏曲、文学,东方、西方……概莫能外。

【相关展览】

展览:会心不远——韩羽读齐白石

展期:2021/6/25-2021/10/08

地点:北京画院美术馆3至4层展厅

京公网安备 11010502031011

京公网安备 11010502031011