[展览评论]“人生若寄”-齐白石手札特展(六)2014-02-24

展览通过大师详尽的自述,给观者呈现了一个立体的,绘声绘色的齐白石。前几期利用很长的篇幅介绍了在我眼中大师的文人气,但我个人认为,白石老人与历史上任何文人画大师最与众不同的一点,就是在他的画作中反映出的生活乐趣与世俗幽默。

文人画形式,曲高和寡,齐老爷子的画亦如是,在自述中也提到坚持自身风格绝不强合他人之意;但他的绘画题材却与传统的文人画有别,纵观整个四层的展览,你将会感受到大师绘画中的平凡生动的生活气息。

最让人叹为观止的,当数白石老人的工笔草虫。几年前举办的草虫大展早已震惊世人,此次大师150周年诞辰纪念展,北京画院美术馆把老爷子这些“神品”划分了个区域单独展出,自是应该的。像蝈蝈,蟋蟀,蝉,蛾,螳螂,甚至苍蝇等这些盛夏草丛中常见的昆虫均在大师的画作中生机勃勃地“跃动”着。每幅草虫均有大量留白,有些甚至“一纸一虫”,体现出文人画留白的精髓。而之所以说叹为观止,是因为所画草虫不光与生物本身原大,且带着鲜活的动感,连用栩栩如生这个词儿都无法准确形容,那些画在纸上的虫儿,它就是活的!想大师生活的年代,没有摄影可以记录下生活的瞬间,你却完全能从画面上感受到苍蝇和蛾翅膀的振动,两只蟋蟀打斗中触须的摇摆,螳螂双臂的力道,这一切,都源于他对生活的热爱和细致入微的观察。在展出的一幅“虾图”中,老爷子在题款中道出了他落笔生动的根本:“友人尝谓余曰:画虾得似至此,从何学来?余曰:家园小池水清见底,常看虾游,变动无穷,不独专能似。余既画此以后,人或能似,未画以前不闻有也”。其实道理很简单,大师自小看虾在池中游,动态特征早以根深蒂固地植入儿时的记忆,却不是刻板临摹所致,因此笔下生命无论草虫还是鱼虾,无不活灵活现。对于那些从未仔细观察过虾游或者草虫习性的人来说,画中的生物便自然无法体现出生命力了。

对于动态的表现方式,齐老爷子在自述中有一段阐述东西方绘画的差异便可概括:1952年,亚洲及太平洋区域和平会议在北京召开。为迎接这一盛会,齐白石亲自喂养了数只鸽子,经常观察以熟悉它们的形态与动作特征。他说:“画鸽要画得令人感到和蔼可亲,才有和平气氛”。一天,胡佩衡拿了毕加索画的飞鸽复制品,请齐白石参考创作“和平来临”。齐白石说:“他画鸽子时要画出翅膀的振动,我画鸽子飞时画翅膀不振动,但要在不振动里看出振动来”。可见中国画与西画在表现手法方面的不同。要在纸上中表现出动感,便已是极难,可白石老人笔下的这些草虫,每一幅均在静止的状态下,将如此细微的生物描绘出生龙活虎的动态气息,难怪有传言说,当年有人问毕加索为甚么不去中国,毕加索称,因为中国有个齐白石。虽然已无确切史料记载毕加索的原话,且中西方艺术由于在表达方式上的根本区别也无高下之分,但平心而论,白石老人笔下的草虫却是要比毕加索的鸽子精彩太多了。

P.jpg)

说了这半天草虫,我却一张图都没放。缘由?在这里我打算卖个关子。照片拍摄得再好也比不上亲眼目睹大师的真迹。因此,还请大家务必亲临现场感受白石老人的妙笔生辉。

料想历朝历代的文人画大师们,其生活固然也有着各式各样的乐趣甚至怪癖,但由于年代久远,许多记载或数据早已无从参考。且文人画作为一种小众精英文化,多表现超越世俗的思想与状态,因此待我等后辈读来,或多或少会产生些距离感。但观齐老爷子的画便不会。在文人画形式的题材之外,老人家的画作中还充斥着常人的生活点滴,甚至世俗的幽默。

白石老人出身贫寒,因此许多绘画题材均出自民间。展览中有多幅反映日常生活的画作,如这幅白菜小鸡图,区区几笔墨色的晕染描绘出毛茸茸的小鸡和白菜;“先人代代咬其根,种菜春园深闭门。难得前朝太平日,人知识字布衣尊”,既描述了农村田间的场景,也反映了他向往前朝和平环境的心境。老爷子还爱吃螃蟹,经常“螃蟹就酒”然后提笔吟诗作画,展览中有好几幅都是老人在“吃美了”之后的真实写照:“老夫今日喜开颜,赊得霜蜇大满盘。强做长安吟咏客,闭门持盏把诗删” - 刚“搓”了满盘子的螃蟹,老爷子喜上眉梢。“有蟹盈盘,有酒满壶,君若不饮何其愚”,要用白话说,那叫蟹酒皆有,谁要是不吃喝该有多傻啊...读着老人家这些平实的,真性情的题诗,颇有他“酒足饭饱”之后惬意的画面感。朴实幽默之余,不经意间反映了一代绘画大师日常生活中平凡的乐趣。

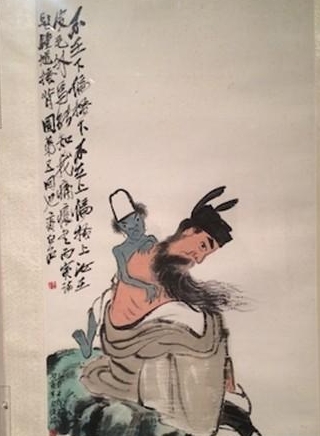

通过之前的特展就已经看过大师的这幅“钟馗搔背图”,每次看都忍俊不禁。熟悉中国画的人都清楚,钟馗这位著名的民间神,乃是镇宅捉鬼的“专业户”,历代大师最喜的民间题材之一,但白石老人的诠释却与众不同。画中的小鬼儿一如既往的面目狰狞,却透着一丝无奈,谁叫他“服务”的是专门降妖捉鬼的呢?再看钟馗,一个“被服务的客户”,表情却也没爽到哪儿去...若看图一头雾水,读题款便乐了:“不在下,偏搔下,不在上,偏搔上。汝在皮毛外,焉能知我痛痒”。说白了,挠的都不是地方,锺大仙儿能乐意么?哈哈哈...与原作并排还展出着这幅画的草稿,上面布满了老人家针对此幅题款的多种设想。而在原作的题款上的“书丙寅诗题钟馗搔背图第五回也”,说明这个题材应该是他特别偏爱的,也不止画了一回。虽不知白石老人想借此图影射什么,但就从画来讲,真是十足的诙谐。

另一幅首次展出的“桃猿图”也有异曲同工之妙,画中的猴怀抱大桃...之所以说大桃,因为这桃的比例已经占了半只猴大小,也忒大了!猴子一手抱桃,一首回眸张望。仅就图来讲,并未有什么特别可笑的地方。而妙就妙在齐老爷子的题款,“既偷走又回望,必有畏惧,倘是人血所生,必有道义廉耻” -都偷走了你还回头张望,说明还是心虚作祟。若是人,则应有道义廉耻,猴嘛,就稍逊了。总觉得这幅画背后似乎也在调侃着什么,但既无其它数据可以查证,单读此画也蛮有趣的。

D%5B2GGGU%24R)932QN8EFL.jpg)

在所有展出的画作中,个人认为最能体现出大师世俗幽默的一幅作品,非这张莫属。图中盘腿端坐一位老人,头发胡须皆已花白,眯着双眼斜视右侧,且右手二指微伸,带着蔑视的神情似有所指。下面题款仅仅7字:“人骂我,我也骂人”,画的题目亦如是。来了三次,第一次看到这张画,噗的一下便笑出声了...太逗了!老头儿这是跟谁较劲呢?图中没画骂他的那个人,但顺着他二指的方向完全可以在脑海中描绘出老人与之对骂的场景,都用不着细琢磨,画面感扑面而来。区区几个字,把齐白石平凡世俗的另一面体现得淋漓尽致。按我的理解,老人家肯定是想表达:别瞧我是文人,画的是文人画,但不代表我好欺负,你要惹我,我也让你吃不了兜着走...哈哈哈,这张画真的是看一次笑一次。实不知老爷子是跟谁斗气儿画的这幅,而也就是因为此作,让我们在自述之外,了解到了大师本真且带有孩子气的另一面。想齐白石出自民间,始于木匠画师,通过自身不懈的努力和对艺术超出凡人的悟性才得以最终领会到前辈大师们所诠释的中国传统艺术最高境界,最终成为了文人画家,却依旧不能摆脱他穷苦出身所带的世俗一面。但这样的大师,比起倪瓒,文征明,唐寅,董其昌等这些自幼受良好教育熏陶的前辈文人,于我辈看来,却多了一分亲切和真实。文人画的形式经过历朝历代的发展和演变,作为精英文化始终围绕着创造“超凡脱俗”的意境。而在我看来,白石老人独特的个人经历在遵从了文人画这种“曲高和寡”的艺术形式的基础上,又加入了日常生活的点滴乐趣。此举非但降低了文人画数百年来的标准,反而与时俱进,让这种艺术形式更为贴近大众生活,缩短了作者与观者的距离感,显得更加“接地气”。可以说,齐白石老人的绘画艺术,既有“大雅”,亦有“大俗”,能在内容上俗与雅任意转换,却不会降低艺术本身格调的,老爷子身上,有一种异于旁人的,平凡的伟大。被誉为中国20世纪最伟大的艺术家,他,实至名归,当之无愧。

通过白石老人在一生中各个阶段的自述与回顾,你会发现一个人的命数,其实是注定的。而且我们必须承认,有些人是带着使命来到这个世界上的。我们眼中的大师,确是因多种机缘造就,有偶然却是必然:先天身体条件的羸弱使他“阴差阳错”地走上了艺术之路,是为偶然。但他凭借着努力与执着,坚持自身对艺术的理解与追求,且始终带着一颗谦逊的平常心来吸收诸位师长与挚友的建议,优点与学养,他的成功则是必然。通过领悟各界精英对他在艺术上的提点与指导,他凭借自身超凡且带有世俗智慧的领悟力最终成为“诗书画印”四绝的一代宗师。白石老人用他近百岁的人生为这个世界创造了难以估量的价值,这就是他的命运,也是他来到这个世界的使命。

观此展,目睹大师用自述像我们娓娓道来他的人生,除了品味艺术与人格的伟大,还有那些带给心灵深处的感动。展览名为“人生若寄”,此句源于晋代大文豪陶渊明的《荣木》诗:“人生若寄,憔悴有时”,意指人的生命短促,就像暂时居住在人世间一样。是的,人生在世,短短不过百余年,在历史的长河中实属微不足道。可生命虽短,经典美好的艺术却是永恒。白石老人,在世间留下的艺术财富,将远比他短暂的人生岁月更加永垂不朽。

_4V)8ZX(G8M6U%248%60%60VQNIA.jpg)

记得在入口处,有一块展板记录着齐老爷子的自述:“穷人家孩子,能够长大成人,在社会上出头的,真是难若登天。我是穷窝子里生长大的,到老总算有了一点微名。回想这一生经历,千言万语,百感交集,从哪儿说起呢?”而在展览最后,也有一块展板与入口处的第一块遥相呼应。上面提出了三个问题:“150岁的齐白石还活着吗?他的艺术在21世纪的今天是否依然具有魅力?齐白石从木匠到巨匠的艺术历程在证明什么呢?”我想,我心中已经有了属于自己的答案。余下的,还请朋友们亲临北京画院美术馆,来定义自己心中的那个石。(完)

摘自:雅昌艺术网专稿

相关链接:http://exhibit.artron.net/20140224/n570659_1.html

文章来源于王加的公众微信“艺加之言”,图片为王加拍摄

京公网安备 11010502031011

京公网安备 11010502031011