追求心中的闲和严静2013-11-14

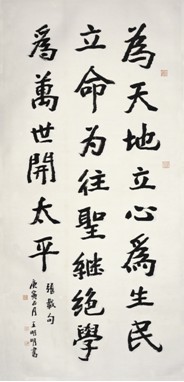

作者:王明明

我五岁开始学画。那时父亲说书法是中国画的基础,于是让我临欧阳询的《九成宫》。我把临的字拿给苦禅先生看,他先把纸翻到背后看看是否力透纸背,后告诉我用笔的方法。文革时无法画画,我每天在家中练字,先后临了颜真卿的《多宝塔》、汉代的《礼器碑》、《曹全碑》,以及《圣教序》等,并经常请教徐之谦先生,他教我认识各种字体的间架结构与书写规律。顿立夫先生住在我家对门,我常去他家看他治印,请他讲叙张大千、王福厂先生的治学精神。后来又与父亲一起去拜访启功先生,在小乘巷的平房内听启先生讲传统书法和书法的结构关系,使我眼界大开。那时我在书法上只是用功,勤于练习。

在工厂十年中,我经常刷巨大的标语,刻钢板,出小报,写大字报,在全国各种展览中写不同字体的美术字和楷书,各种宣传工作锻炼了我,我自己也用心去做,边干边学。

1978年进入画院后,紧张的创作和对艺术风格的追求使自己忽视了对书法的重视和练习。90年代后,创作之余我又开始练字,临一些魏碑、草书及小楷,时而写,时而停。闲暇之余我慢慢养成了读帖的习惯,感到提高眼力比手头功夫更加重要,开始着力思考和研究书法与绘画之间密不可分的关系。

1978年进入画院后,紧张的创作和对艺术风格的追求使自己忽视了对书法的重视和练习。90年代后,创作之余我又开始练字,临一些魏碑、草书及小楷,时而写,时而停。闲暇之余我慢慢养成了读帖的习惯,感到提高眼力比手头功夫更加重要,开始着力思考和研究书法与绘画之间密不可分的关系。

在研读历代名帖中,我慢慢对传统书法产生了新的认识,敬畏之心油然而生。书法家只有在传统中反复进出,才有可能达到至高的境界。历代大家都有“百炼钢化为绕指柔”的功夫与境界,达到自成一家。书法中最重要的是要讲究法度,法是基础,度是分寸,如果在书法创新中不注重基础与分寸,就不可能获得新的高度。

……

部分省略

京公网安备 11010502031011

京公网安备 11010502031011